科学技术与人文的简单讨论。

《自然辩证法》小论文。

References

科学技术与人文的范畴问题

什么样的事物会让人觉得科技感十足,什么样的事物又会让人觉得人文情怀丰满?一种常见的方式是将科技和人文对应到理性和感性思维上,但是从内涵上说,科技不是绝对的理性,人文也不是绝对的感性;甚至,理性和感性本身的界限也是模糊的。科技与人文在范畴上的异同,也是讨论科学技术与人文的其他相关话题的基础。

不妨从游戏(或者精确地讲,电子游戏)说起。电子游戏可以说是现代科技的一个代表作,但同时电子游戏也有“第九艺术”的美誉——这并非空穴来风。电子游戏的底层技术的确十分发达,为了开发游戏,程序员设计了另一个庞然大物——游戏引擎,在游戏引擎中集成了计算机图形学、仿真物理、博弈论等很多很多的知识,它们都是开发游戏将要用到的技术。一个高度集成化的游戏引擎的体量是极其庞大的。

但是,电子游戏的人文、艺术性也是十分浓厚的,就拿最近的《荒野大镖客2》和《最后生还者2》来举例,两者的游戏的底层技术差异并不大,都是所谓的“3A游戏”。但是,玩家对于两者的评价却是两极分化。《荒野大镖客2》凭借精美的剧情设计,在玩家群体中获得了一致好评;《最后生还者2》却因为在剧情上的重大失误,尽管游戏画面和游戏技术无可挑剔,仍然获得非常低的评价。也就是说,在电子游戏领域,单纯的技术优势已经无法让消费者满意了。在近些年开始蓬勃发展的独立游戏浪潮,就是一种对个性化、创新这一类人文性的需求的具现。

再谈谈科幻。科幻算是科学技术和人文结合得最好最紧密的领域。现代的科幻已经不再是简简单单指代科学幻想文学,而是延伸到了电影、电视等新兴多媒体媒介上。几乎所有的知名的科幻作品其内核中一定会有经典的科技知识以及深入的人文话题的讨论。比如刘慈欣所著的《球状闪电》,它既涉及到对大气物理学、军事技术等相关科技的描写——整个故事情节也是被球状闪电这样一种尚未解决的科学问题所推进的,也涉及到各种各样的人文思考,包括科学家对未知事物的强烈好奇心,理想主义者为达目的不择手段、前苏联黑暗压抑的修正主义时代等人文精神。阿西莫夫作为划时代的科幻作家,在他的作品里通常充满了人与机器的人文思考,但是他也同时追逐着极度的理性和逻辑,比如阿西莫夫常常提到的机器人三定律,定律之间的相互关系和证明细节常常成为他的某个故事的核心。比如,缺少了第二定律或者第三定律的机器人会有什么的神奇表现?阿西莫夫通过一个个故事展现。

可以看到,科学技术和人文的结合在很多场景下,都表现为同一个事物的不同侧面。有言:“科学的终极通向数学,数学的终极通向哲学”。

第三类

现代科技的确在与时俱进、日新月异,但是除了重大科技突破还能引起关注以外,更多的人把目光投射到了非技术的事物上。我们又不禁思考:非科技的,就一定是人文吗?似乎在主流的谈论中,都自然地讨论着科技和人文的或对立、或融合的命题,并引出无限的思辨;可是,除了科技和人文,这世上还有很多无法归类的朴素信息。

不妨称之为:“第三类”。

比如说,一块石头,一只苹果。因为缺少与人类社会的联系,我们很难判断它具有科技或人文的意义。但是,这些事物又常常是大千世界的主要组成部分,它们与社会脱离,不如称之为自然。

因为,我们必须意识到,我们所讨论的科技与人文的总范畴是十分有限的,只有与人类行为相关的事物才可以讨论科技、人文的相关话题。在这样的约束下,我的讨论不至于产生严重的歧义。

然而恩格斯在《自然辩证法》中也提到,科学技术源起自然科学,科学技术和自然有着不可分割的关系。那么我们要如何看待自然、科技、人文三者之间的关系呢?

三足鼎立

虽然我们一开始探讨的只是科技和人文之间的范畴问题,但是我们发现,科技和人文的背后是自然,而自然是广袤世界的原初角色。

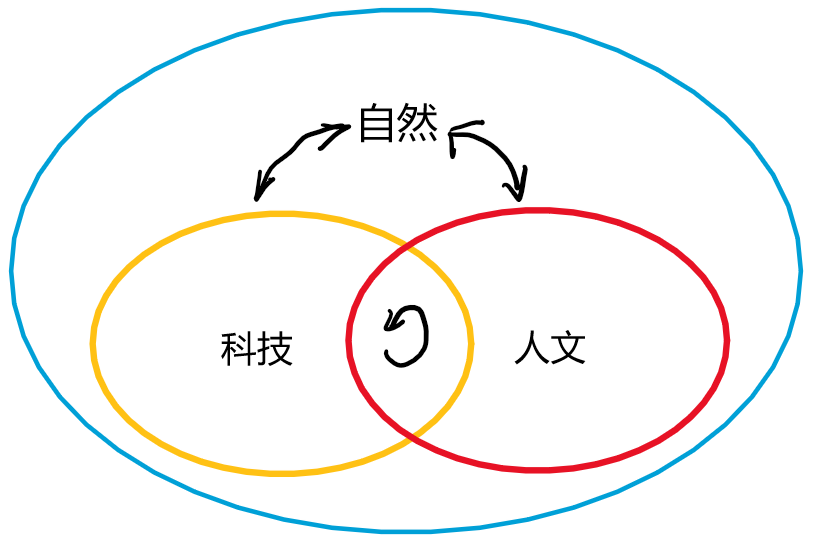

我们大致可以得到如下的Venn图:

科技和人文相互交织的同时,也都诞生于自然。除此之外,科技和人文向自然的交互也从未停止。科技与人文的交织我们在前文已经说明。

科技与自然的交互的表现,例如:物理学家从实验中探究物质的规律,人类用科技工具来改造自我的生存环境。恩格斯在《自然辩证法》一书中指出:“我们不要过分陶醉于对自然界的胜利。对于每一次这样的胜利,大自然都报复了我们。”可以看出,科技和自然的交互必须慎之又慎。

人文与自然的交互的表现,例如:诗人通过触景生情即兴赋诗,劳动人民用大众文化给枯燥的生活添加调剂。

理解科技、人文、自然的三足鼎立,是我们应该具有的认知。

科学技术与人文的平衡问题

在有了范畴认知以后,我们会开始自然而然地思考科技与人文之间更细微的关系,这样的关系就是平衡问题。

在科技伦理中,最具代表性的算是生物医学。比如,对人类基因的实验与研究在现代社会(至少在21世纪初期)是受到严格约束的,包括对基因疾病的治疗也仅限于对体细胞DNA(不可遗传)的改造。除此之外,克隆(尤其是克隆人)、堕胎、整形等方面技术的研究和应用也受到严格的社会人文和法律环境的有力约束。许智宏在“科技伦理问题的思考”中提到:“……它的影响既有正面的,也有负面的。科学技术发展具有不确定性,这种不确定性的背后就是科技发展的风险。科技中的风险既有不确定性风险,也有争议性风险……”克隆人和母体的关系、胚胎有没有人权、克隆人是否可以具有和自然人一样的社会义务与权力……种种思考,体现了科技与人文在边界领域中广泛存在的冲突。随着时间演进,它们有的被解决,但从总体来说还在不断产生。

现代科学技术有着一些特点:知识总量剧增,大数据、碎片化时代正在来临;从研究到应用的周期越来越短;研究领域拓宽,研究程度愈加深入,学科交叉使传统学科之间的界限模糊化,前沿领域和新兴领域如雨后春笋般涌现;支撑现代科技发展,需要高的经费投入。

在科技对社会的影响力日益增大的同时,现代社会的发展对科学技术也表现出越来越强的依赖。发展科技的同时,平衡科技与社会人文的关系,成了一个越来越突出的矛盾……

我们应该通过唯物辩证法的方式来平衡科技与人文的关系。人文所代表的从精神层面出发的立场,从本质上来说仍然是因为科技发展而带来的。在三百年前,不会有人想到电灯电话、触屏手机,自然也就没有可能讨论信息社会、增强现实等深入的话题;新科技的出现推动着新思潮的出现。同样,人文精神的升华和激辩,使得人类社会对待科技的态度变得谨慎,在战争中规定使用特定形状的子弹、达成核不扩散条约、从模拟人脑的结构中寻求发展下一代人工智能,科研工作者从人文精神的传播中,获得了灵感和理性。

科技和人文的绝对平衡是不存在的,它们遵循的是辩证统一的关系。双方螺旋式上升,你追我赶,互相对抗的同时,又促进了对方的发展。因此,在人类文明的一小段时期内出现的科技和人文发展的不平衡问题,实际上并不是一个关键问题,甚至并不算一个问题。当人类社会把目光放得更长远,就能看到更为清晰的发展脉络。

科学技术与人文的发展问题

然而只有发展脉络,并不能直接得到人类社会以后发展的方向。这其中有太多尚未探知的自然因素在悄悄影响人类发展的上界和道路。

未来将会怎么样?这是一个永恒热门的话题。然而现代社会似乎一直在加速发展,无论是科技还是人文,都在日新月异,人们的生活环境和思想观念都在时刻发生着改变。

思考未来是科幻天生的使命。刘慈欣在他的科幻评论“关于人类未来的断想”中,写道,“没有永恒不变的人性,没有真正高尚的道德,一切的标准都有前提。我们如今所珍视的对于自由的向往,在中世纪被认为是一种病态。那时人们尊重的是’忠诚‘’勇敢‘,你要随时勇于赴死。在未来,道德也必将因为条件的改变而改变。”从中我们可以看到,未来社会不仅在科技上发生巨变,人文精神也会变得面目全非。在没有物质基础的情况下,我们很难直接想象未来社会的形态。

但是这并不妨碍我们去构想未来社会可能存在的形态,甚至去探讨未来社会可能拥有的那些不可名状的超现实科技。尽管我们的想象力有限,但在现有的知识框架下,我们还是能推导出一些有价值的东西的。

关于永生。科技对人类带来的可能最大的变化就生命的续航问题。我们已经在不断接近一个通向永生的阶梯,这一代人或者下一代人就很可能搭上通向永生的列车。科技并不需要一次性研究出永生技术,而只要及时地研制成增加寿命的技术,如冬眠、克隆器官、端粒修复……我们就能一步一步地通向永生的未来。而永生的出现,将会极大地改变人类社会的形态。这是亿万年来人类社会中从未出现的最大的差异——生命上的不平等。掌握永生密码的人,将改变对有限时间内社会和生活的认知,他们的视野将变得无比开阔;而没有抓住永生机会的人,在知道死亡并非不可避免以后,也会对很多原有的价值观产生致命的冲击。

关于虚拟现实。如果说永生是人类深藏在基因里的原始欲望,虚拟现实则是可以让他们甚至忘掉原始本能的技术。想象如果可以在虚拟现实中获得与真实毫无区别的全套幸福体验,那么追逐永生的欲望就会彻底地变成享受当下的强烈渴望。作为信息化技术的终极形态,我们甚至可以延伸思考“是否真实宇宙本身也是某种形式的虚拟现实”这样形而上的问题。然而这还只是环境的虚拟化,当人类自身也完成了虚拟化,情况则更加不同。思想、品质、经历,一切塑造你的信息都将变成网络信息海洋上的洋流,“……深刻的思想、完美的心理和性格、高雅的艺术审美能力等,都成了商品,可以出卖和购买……”。

在未来也许有无数条路,科技和人文的发展都会超乎想象。用我们当代的认知和伦理去感受未来人类的情感,是一件白费力气的事。我们只能描绘出有限的未来的轮廓,甚至连这个轮廓的精确程度也不确定。我们受限于我们身处的时代。

尽管如此,我们仍然可以得到一个启发:无论未来发展成什么样子,我们做出的准备都将是不充分的。持有这样的信条,我们便可以不给自己定下任何限制。

参考文献

恩格斯. 自然辩证法. 人民出版社

刘慈欣. 最糟的宇宙, 最好的地球: 刘慈欣科幻评论随笔集. 四川科学技术出版社

阿西莫夫. 机器人短篇全集. 江苏文艺出版社

许智宏,黄小茹. 科技伦理问题的思考. 科学与社会. 2012,2(2):1-8